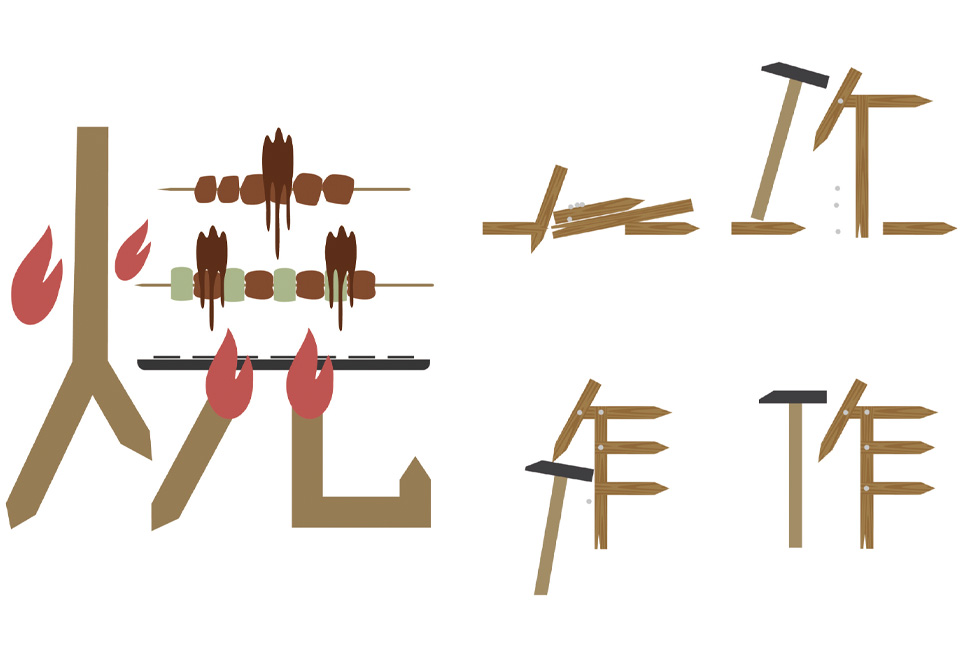

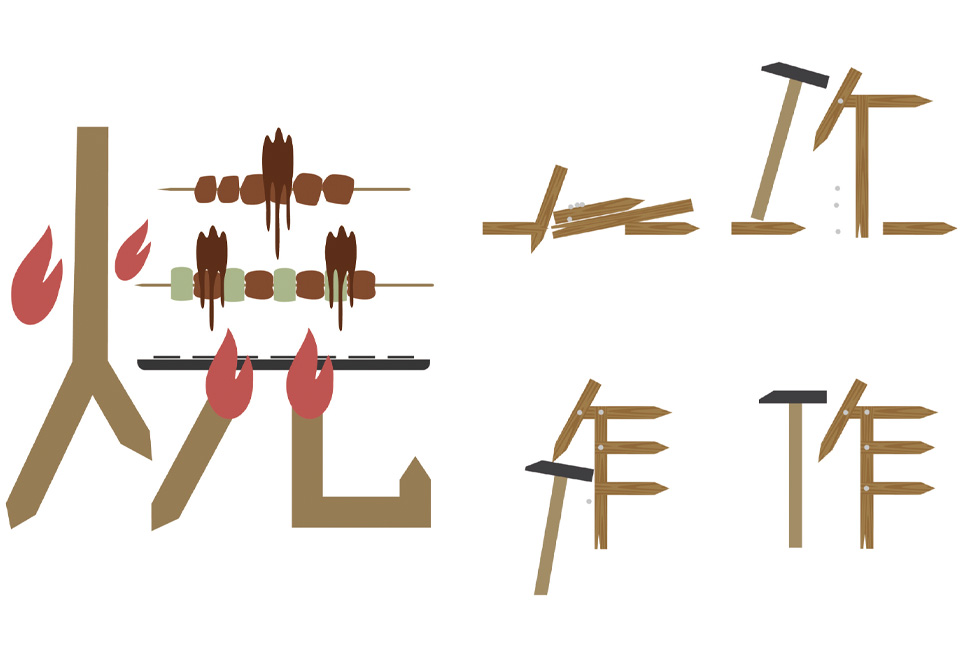

漢字のモーショングラフィックスに関する研究Study on Motion Graphics of Kanji

日本で生活をする外国人を対象として、日本語を学習する上で用いられる頻度の高い漢字の本質的な意味を正確かつ効率的に理解でき、柔軟に使えるようになる学習法を検討するものである。漢字をグラフィック化することとモーションさせることの相乗効果によって、漢字の覚えやすさをデザインし、日本語学習者をサポートできるのではないかと考えたものである。

日本で生活をする外国人を対象として、日本語を学習する上で用いられる頻度の高い漢字の本質的な意味を正確かつ効率的に理解でき、柔軟に使えるようになる学習法を検討するものである。漢字をグラフィック化することとモーションさせることの相乗効果によって、漢字の覚えやすさをデザインし、日本語学習者をサポートできるのではないかと考えたものである。

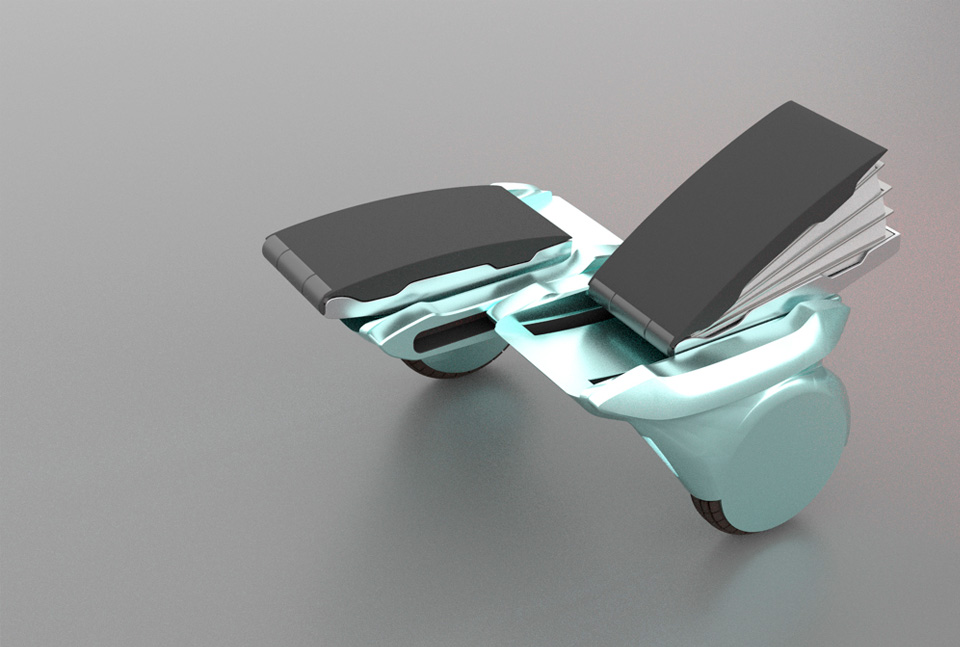

世界的にモビリティ(本研究では「移動手段」の意とする)に大きな変革の時期が訪れており、「移動」の基本がますます自動化・高速化して行く中で、環境負荷や移動における格差の最小化、移動機会の増加のよる経済活性といった観点から、マイクロモビリティが注目されている。しかし既存モビリティはあくまで手段にとどまる。そのものが楽しさや斬新さを持ち、身体運動を伴うことで、使用することが目的となり得るモビリティについて研究した。

現在の東京都の街中に現存する、現在では作者の足取りをつかむことが困難な手作りの文字を採集・分析し、それらが持つ魅力を後世に残すと共に、現在のグラフィックデザインへ応用する研究である。本研究では、アノニマスな手作りの文字を「消滅危機文字」と位置づけ、写真撮影とパスによるトレースを用いたアーカイブを行った。そして、調査結果を基にそれらの文字の個性や魅了を明らかにすることで、作られた時代の考え方や文化を、今後も活用可能な財産として未来のデザイナーに残していくことが目的である。

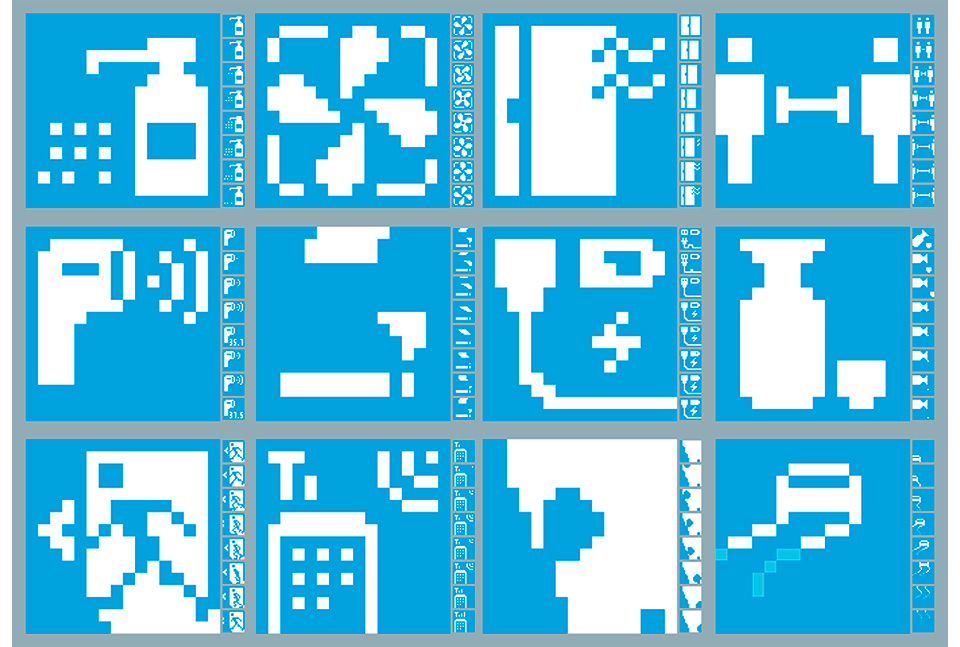

コンピュータゲームの視覚表現のひとつとして、黎明期から2000年代初頭にかけて用いられてきたピクセルアート。当時のハードウェアによる容量制限などから由来される点のみで構成された情報量の少なさと、物事を端的に伝えることに特化した視認性効果の特異性に、本研究では着目した。これらを用いた新たな視覚記号、これを本研究において「ピクセルデザイン」と定義した。そして本研究では、公共施設や公共交通機関での運用を目的とし、ピクセルアートを取り入れた新たな視覚記号の制作を通して、その有効性と表現方法の確立を目指した。

色彩は伝統文化を考察するうえで欠かせない重要な文化であるが、各国の歴史的背景·文化·価値観念·信仰の違いにより、日本と中国は同じ色に対して異なる感覚を抱いている。本研究では、特に色彩に注目して白と赤の2種類の色彩を中心に、⽇中両国の代表的な色の象徴的な意味を対比することで、色意識の違いを探り、⽇中両国を通した研究をすることで、人々が享受できるような3種類の本から色彩⽂化の差を知り、理解し合えるきっかけになるグラフィックデザインについて研究した。

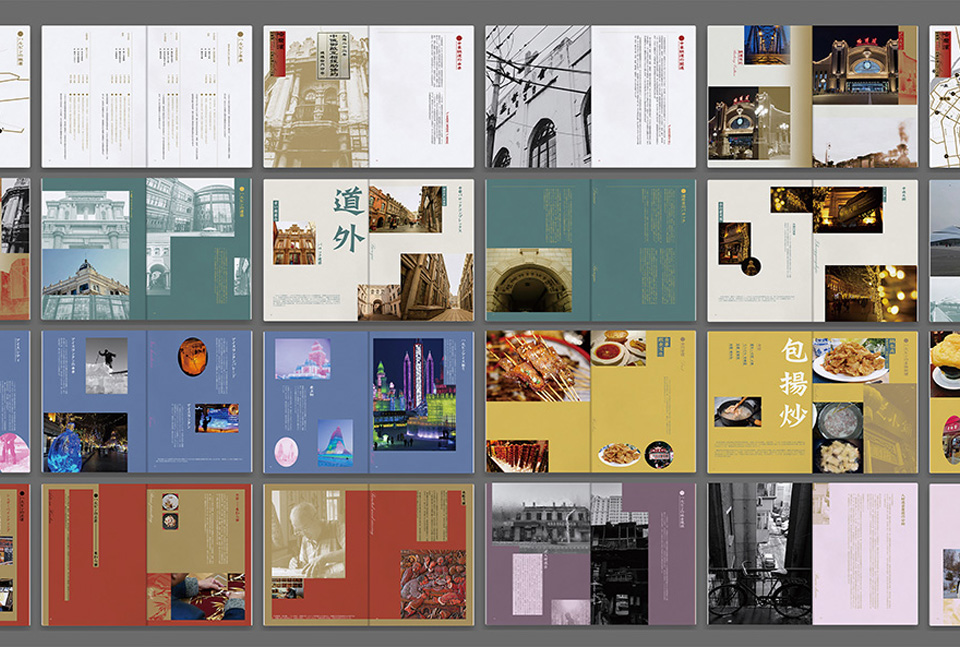

世界には独自の文化を持つ都市が多く存在する。本研究では、このような都市が持つ独自の都市文化を視覚要素として抽出し、視覚的に表現することで、多くの人々とビジュアルコミュニケーションを通じて共有することを目的とする。それらの魅力を都市イメージとして視覚化することにより、人々が都市文化やその魅力を深く理解できるようにすることを目指す研究を行った。制作では研究対象都市であるハルビンのビジュアルパンフレットの制作をベースに行った。