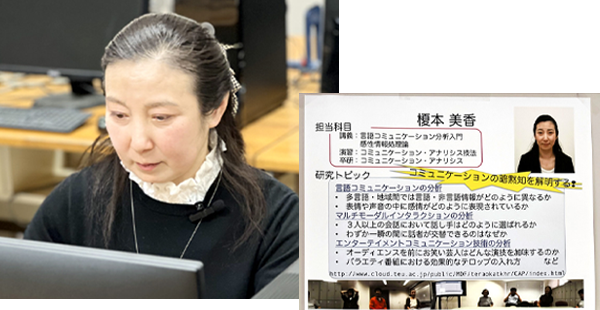

研究者インタビュー

略歴

●千葉大学大学院自然科学研究科博士課程後期情報科学専攻修了

●東京工科大学片柳研究所嘱託研究員

高校時代は小説を読むのが大好きで、将来の夢は小説家か小説を研究する人になることでした。当時「研究者は自分の好きなことを自由に選び、じっくり研究できる」というイメージを持っていたので、研究者になろう!と決意しました。

現在は「コミュニケーション」の研究をしていますが、もともとは心理学を学んでいました。心理学からコミュニケーションの研究へ進んだ理由は小説を研究する際、まず人の心理を探求することが重要だと考えたからです。特に言語心理学という分野では、知覚した物事を「どのように言葉として表現し」「その言葉を聞いた相手がどのように解釈するのか?」という研究を進めており、その結果たどり着いたのが「コミュニケーション」だったのです。

私の研究室では、人間がコミュニケーションをとる際の言葉やジェスチャーを含め、普段何気なく行っている言動や行動がどのように決まるのかを研究しています。

特に長年取り組んでいるのが、「お祭りの伝承」に関する研究です。「井戸端会議」というテーマをきっかけに、偶然出会った長野県・野沢温泉の「道祖神祭り」(国の重要無形民俗文化財)で、お祭りの準備の様子を撮影させていただけることになりました。

そこで注目したのは、「上の世代から下の世代へ、どのようにしてお祭りが伝承されているのか?」という点です。道祖神祭りでは、42歳・41歳・40歳の3世代が三年一組となり、3年間にわたって祭りに携わるというシステムがあります。その後、次の世代へと引き継がれていきます。祭りの伝承には、縄の結び方、しきたり、作法、知識といった具体的な技術だけでなく、取り組む姿勢や精神的な心構えも含まれています。言葉だけではなく、さまざまな形でコミュニケーションが行われているのが特徴的です。

私は毎年この様子を撮影し、記録としてビデオに収めています。少しでもお役に立てればという思いから、撮影した映像を地元の方々にお渡ししています。近年では、他の地域の祭りもいくつか撮影していますが、どの地域でも人手不足やテクノロジーの進歩によって、祭りのあり方が変化しつつあります。そのため、研究のテーマも「伝承の変遷」へとシフトし始めています。

今後は、私たちが撮影した研究資料を活用し、お祭りの伝承や後継者問題の解決に貢献できればと考えています。

会話の授業では、会話理論やコミュニケーション理論を教えています。また、言語哲学などの観点から「会話がどのように成立するのか」といった理論も扱います。さらに演習では、学生たちが自分たちの会話を収録し、それを文字に起こす作業を行い、視 線やジェスチャーまでも書き起こして「どのような発話のときに、どんなジェスチャーが使われているのか」を分析していきます。

卒業研究では、学生それぞれが自分の興味のあるテーマを選びます。例えば、「お笑い・漫才において拍手笑いはいつ起こるのか?」「戦士系アニメのキャラクターの色と性格を調べ、白黒映像でもそれが伝わるのか?」「声優のラジオ番組は、お笑い芸人のラジオ番組とどう違うのか?」など、私が思いつかないような研究テーマが次々と出てきます。「ぜひやってみたいね!」と、私自身も楽しませてもらっています。

私の研究室は、「授業を受けるうちに面白そうだな」と感じて来てくれる学生がほとんどです。アニメやゲーム、音楽などが好きで、それを研究したいという学生も多くいます。メディア学部の魅力は、「好きなことを自由に研究できる」こと。その自由な環境の中で、学生たちは自分の興味を探求し、日々学びを深めています