- 2025/06/25 information

- 浅生鴨氏による「企画の立て方」ワークショップを開催しました!

- 2025/06/24 information

- 東京工科大学、夏のオープンキャンパス受付開始!!

- 2025/06/18 information

- 7・8月は科学の夏!東京工科大学 × TVアニメ『Dr.STONE』コラボ始動!

- 2025/06/18 information

- メディア学部生が八王子キャンパス新図書館の紹介映像を制作

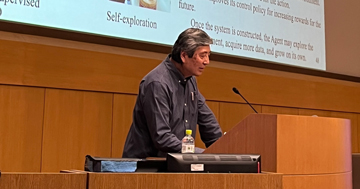

- 2025/06/18 information

- MIT・Asada教授による特別講演を実施しました

- 2025/03/18 information

- 令和7年度(2025年度)開始 多子世帯に対する大学等の授業料等無償化について【高等教育の修学支援新制度】(3月18日更新)

- 2024/12/25 information

- 円谷フィールズグループ企業説明会を開催

- 2024/12/23 information

- 吉岡英樹メディア学部講師が子どもから大人までを対象に聴覚障害理解のワークショップ「サイレント・コミュニケーション」を実施拡大

- 2024/12/18 information

- 第16回大学コンソーシアム八王子学生発表会においてメディア学部と大学院メディアサイエンス専攻の学生が各賞を受賞

- 2024/12/13 information

- 年末年始の一斉休業のお知らせ

- 2025/06/10 entrance

- 総合型選抜(全学部AO入試、学部特色入試)の募集要項公開

- 2025/05/12 entrance

- 2026年度大学説明会のお知らせ【高等学校教員対象】

- 2025/03/13 entrance

- B日程の合否照会はこちら

- 2025/03/05 entrance

- 共通テスト利用試験後期の合否照会はこちら

- 2025/02/17 entrance

- A日程、共通テスト利用試験前期・中期の合否照会はこちら

- 2024/12/16 entrance

- 奨学生入試、A日程、大学入学共通テスト利用試験前期・中期の出願受付について

- 2024/12/02 entrance

- 学校推薦型選抜(指定校・公募制)・外国人留学生試験・編入学一般選抜の合否照会について

- 2024/09/10 entrance

- 学校推薦型選抜(公募制)、一般選抜(奨学生入試、A日程、B日程、共通テスト利用[前期・中期・後期])の募集要項を公開

- 2024/09/04 entrance

- 総合型選抜(全学部AO入試・学部特色入試)の出願受付について

- 2024/06/18 entrance

- 総合型選抜(全学部AO入試、学部特色入試)の募集要項公開

- 2024/02/22 gakubu

- ミザンセーヌをデザインする研究とは?

information

information information

information press

press information

information information

information entrance

entrance information

information press

press press

press information

information information

information information

information information

information

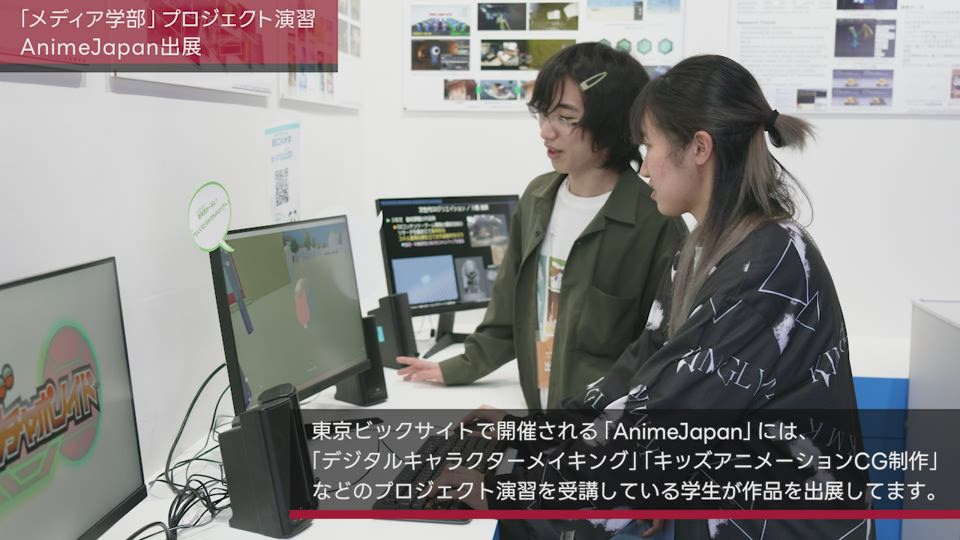

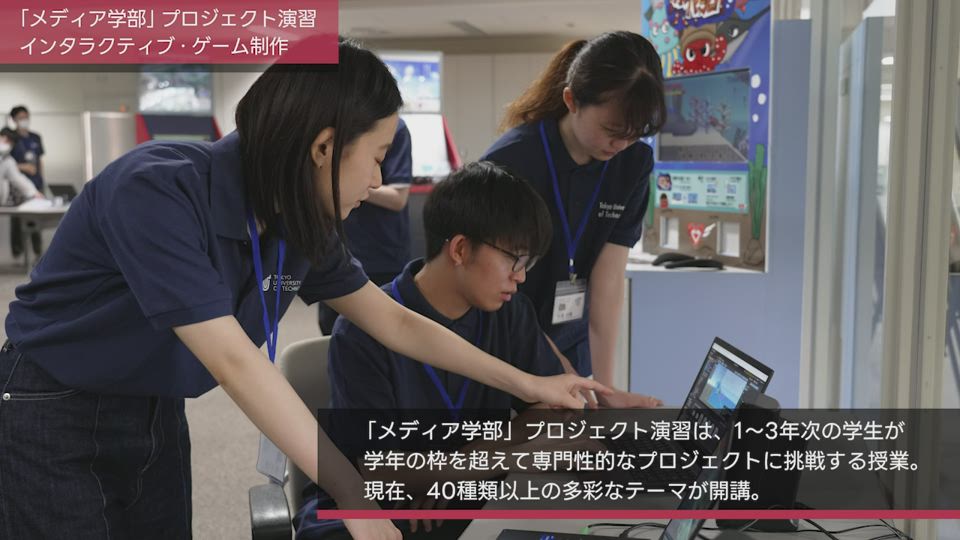

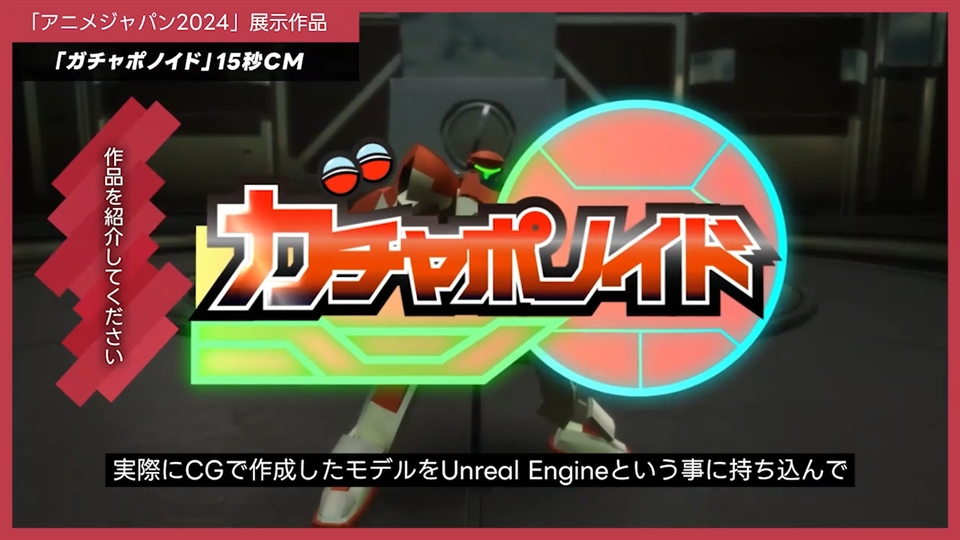

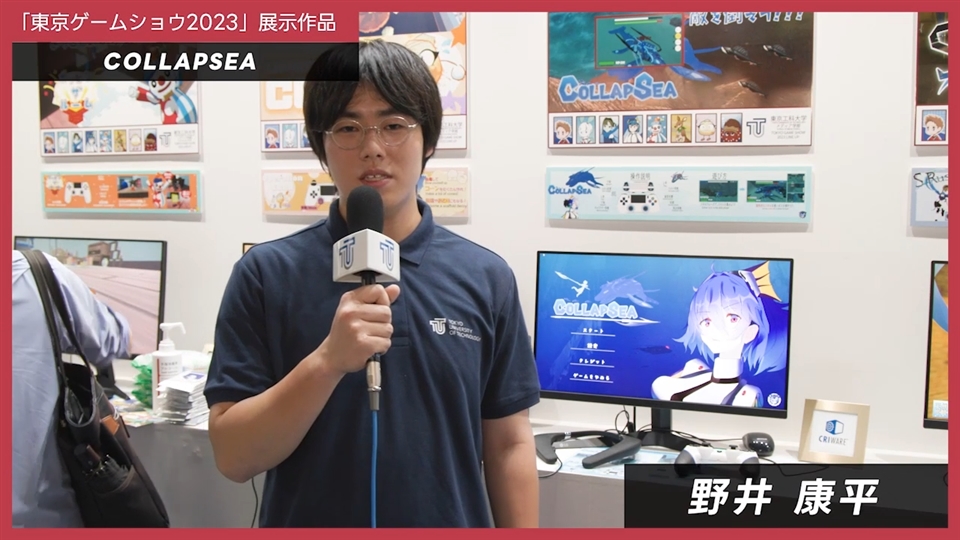

大学の学びはこんなに面白い!

大学の学びはこんなに面白い! TUTリアルライフ

TUTリアルライフ