あえて間違いを加えることで、新たな視点が持てるような表現を映像と音でつくっています

デザイン学部 視覚デザイン専攻 視覚情報デザインコース 井藤雄一 講師

映像と音で表現活動をされている井藤先生。次世代映像アワード「MADD.Award 2021」で優秀賞となった作品「Your Room」が、現在、コニカミノルタプラネタリアTOKYOで一般公開されています(上映期間:~2022年11月30日の月・火・金曜)。そこで今回は、同作品の詳細や創作活動のテーマなどについてお聞きしました。

■「MADD.Award 2021」で優勝賞を受賞し、現在、コニカミノルタプラネタリアTOKYO DOME1で公開されている先生の作品「Your Room」について教えてください。

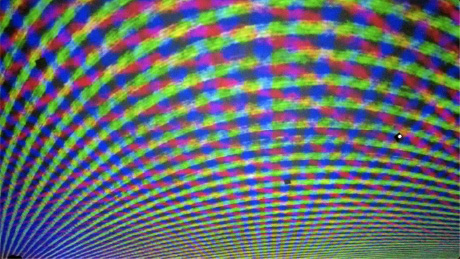

これまで私は「ドーム映像で立体感が得られる映像デザイン手法」の研究をしてきました。その成果を用いてできたものが、今回の作品「Your Room」です。“ドームで立体感が得られる”というのは、プラネタリウムに投影する映像に特殊な加工を施すことで、裸眼にもかかわらず、映像が目の前に迫ってくるような感覚を得られるという意味です。プラネタリウムなどのドーム型の曲面スクリーンに映し出される映像は、普通にプロジェクターで映像を投影するとスクリーン自体のカーブが映るなど、いかにも半球のドームスクリーンに映っていることがわかる映像が多いです。そこで今回は、格子状などの規則性のある映像に、球面エフェクトを何重にもかけて極端に中心だけを広げ、端っこが縮まるようにしました。そうするとドームのカーブが映像的に見えなくなるので、そこに例えば、直線の映像を映し出すと、ドームの丸みと客席との間にあたかも線が一本浮かんでいるような映像を投影することができます。目の錯覚でそのように見えるのです。ですからこの作品では、最初は遠くに映像があるように見えますが、それが徐々に近づいてきて、まるで天井が目の前の、手の届きそうなところまで迫ってくるような効果を体感できます。この手法は、2017年の終わり頃、名古屋市科学館のプラネタリウムで、宇宙と絡めたアート的な映像を投影する仕事を手がけたときに考えたものです。私の前任校と名古屋市科学館との連携企画があって、何か面白いことができないかと試行錯誤していたときに、今、お話ししたようなドームの天井のカーブ感を感じさせずに、平面のスクリーンであるように見せるという特殊な映像のつくり方ができるとわかりました。そこからさらに発展させて、今回はドーム状のスクリーンで立体感ある映像を実現すると同時に、どのようにエンターテインメントとして落とし込むかということにも取り組んでいます。

「Your Room」。ドームに投影された映像を撮影した格子模様のシーン。このシーンでは特に映像が迫ってくるような表現に

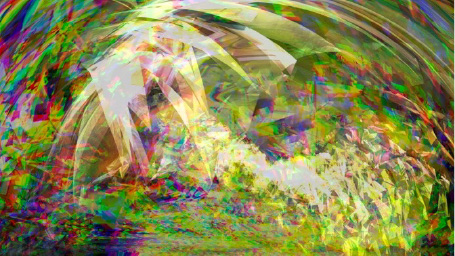

データからキャプチャした作品のスチル。特殊な立体感を生成するためにノイズ表現をデザインに応用

■今作の着想のきっかけは何だったのですか?

このコロナ禍で在宅ワークをしているとき、仕事に集中し過ぎて、周りの広さの感覚がなくなるような瞬間があったんです。そのとき、私自身は自分の部屋にこもっているのですが、自分の周りの壁や天井などが無限に広がっているような感覚になって。それが今回のコンペティション「MADD.Award 2021」のテーマである「内なる宇宙」と合致すると思い、これを映像にしようとひらめきました。そこで、これまでに開発していた映像が近づいて見える技術を使って、自分の身の周りの空間を動かす、今回の作品では天井を近づけるという表現をして、私が体感した感覚を疑似体験してもらう映像をつくりました。作品自体は5分弱ほどの長さです。また、今回の映像には「シャー」というノイズ音をつけています。私が体感したときは無音だったので、今作に音をつけるかどうかは悩んだのですが、これまで私は「情報をどう他のメディアに換えていくか」をテーマに作品づくりをしてきているので、そこは自分のスタイルに合わせて音をつけることにしました。今回の音は、ドーム投影用につくった映像データをわざと音声ファイルとしてコンピュータに認識させてつくっています。マニアックな話になりますが、コンピュータが扱うデータは数字であり、その数字で「今回は映像データですよ」とデータの頭で知らせることで、コンピュータは「これは映像データだな」と認識して、読み込みます。それを実際は映像のデータなのですが、「音楽のデータですよ」と、わざと認識させるんです。そうすると映像のデータが音になってアウトプットされます。ただ、それはめちゃくちゃノイズ音です(笑)。そこにイメージに合う音楽をつくってプラスして、プラネタリウムに来られた方が聞いても対応できるような音楽に仕上げています。

このように元は同じデータですが、メディアとして2つのアウトプットになるというのは、結構面白いなと思っています。

■「情報をどう他のメディアに換えていくか」をテーマに作品づくりをされてきたとおっしゃっていましたが、どのようなきっかけでそのテーマに行きついたのでしょうか。

修士1年生のときにつくった「White Lives on Speaker」という作品があります。これは18インチのウーハースピーカーの上に水溶き片栗粉を載せ、大音量で音を振動させることで、液体に振動を与えると、ニョキニョキと白い生き物が生えてくるというものです。この現象は“ダイラタンシー”というもので、よくテレビなどの科学実験で紹介されている、液体の上に乗って走ることができるというものです。スピーカーに大音量で音を流すと言いましたが、実際には一定周波のサイン波です。とても低い80 Hz程度の音なので、体感としては「ドドドドー」という音になります。この音を与えることで生き物のような白い何かがどんどん生まれて、飛んだり跳ねたり、形が変わっていきます。振動を与えるのをやめると、普通の水溶き片栗粉に戻り、この不思議な生き物みたいなものも液体に戻ります。

また、このときはサイン波だけでなく、人の脳波をボリュームコントロールとして使うという試みもしました。脳波にはα波やβ波など色々な種類がありますが、それらはだいたい1秒間に10回くらいで揺らぐ波が出てきます。そこで私自身の脳波を測定して、その波形をコンピュータで処理し、その動きを一定で出ている音のボリュームのコントロールに使いました。脳波の波形が大きく出ているときは音が大きく出て、脳波の波形が小さく出ているときは音が出なくなるというものです。波はありますが一定周期なので、音としては低いビブラートがかかっているような感じになります。実際の展示では鑑賞者に脳波計を着けてもらい、その人の脳波をボリュームコントロールにしました。それにより、人それぞれの脳波で白い生き物たちの動きが変わるということを表現するのと同時に、私たちの頭の中の考えが実体化したようになることを暗喩している表現になっています。

この作品は、もともと大学院の授業の課題で、同じ大学院の先輩と一緒につくった作品でした。私のいた大学院にはアーティストの幸村真佐男先生という方がいて、二人ともその先生の授業を取っていたのです。当時、私は音を専門に研究していて、先輩は彫刻や鉄の鋼材で動きのあるモノをつくることが専門だったので、音と彫刻を合わせて何かできないかという課題が出ました。そこで何をしたら面白いだろうかと悩んでいたときに、幸村先生が水銀をスピーカーに入れたら面白いのではないかと言い出して。水銀は揺らすと、水とは全く違う揺れ方をしてとても美しいのです。ただ、扱いが大変な危険物ですから、それ以外のもので何かないかと調べていたときに、ダイラタンシー現象を見つけて、安全な片栗粉を使うことにしました。

前置きが長くなりましたが、今、お話しした水溶き片栗粉をスピーカーに流すことって、おかしなことですよね。スピーカーに液体を注ぐこと自体が、明らかに間違った使い方です。でもそれをすることで、例えば音が彫刻になるというように、メディアが変わることに気づいたのです。私としては音を出していただけですが、そこに片栗粉という要素を加えたら、違うメディアになった。違うものが生まれてきた、ということが私の中で非常に刺さりました。つまり、間違えて使う、想定されていない使い方をする、それを私は“誤用”と呼んでいるのですが、誤用すると既存のメディアが違うものになるのです。また、この水溶き片栗粉の作品で言えば、いわゆる水の分子の動きや片栗粉の物性など物理的なものが関わってきます。ですからあの作品では、そういう物理的な力が可視化されているとも言えるわけです。そういうことから、誤用すると表面上は見えていなかった、違う視点から物事を見られるのではないかと気づいたのです。

https://youtu.be/JbYtaceUYXk

「White Lives on Speaker」

https://youtu.be/qdCN3NDxMII

「"White Lives on Speaker" exhibition history」

このように誤用することで、目に見えていなかった映像転送の仕組みが表出し、圧縮技術が使われていることを再認識させてくれるのです。私たちは、YouTubeや地デジ放送などで何気なく映像を見ていますが、そこにはものすごく綿密に計算されたプログラムが動いているわけです。そんなふうに私たちが普段、便利に使っているものに隠れている技術を、少しの間違いを加えることであらわにし、物事を違う方面から見せることで新たな視点が持てるのではないかと。そういうことを映像作品で表現しようと、ノイズなどをわざと入れた作品をつくっています。

■先生はもともと音が専門だったということですが、どのような経緯で今の道に進まれたのですか?

もともとは情報を勉強しようと、大学では情報科学部に入り、認知科学について学んでいました。一方で、私のいた学科の隣に情報メディア学科というところがあって。今、私が手がけているような映像や音楽の研究をしている学科でした。面白そうだなと調べてみると、そこに気になる教員がいたんです。カール・ストーンというアメリカ人の作曲家で、彼の音を聞いて「これは!」と非常に興味を持ってしまい、隣の学科に行かなければならないと思いました(笑)。そこで大学院へ進学するタイミングで情報メディアの方へ進んで、カール・ストーン先生のもと、研究を始めたのです。ちなみにカール・ストーン氏は、今もCDやレコードをたくさん出していて、既存の音楽をコンピュータのプログラムで切り刻んで、それを様々なタイミングや再生方法でリミックスして新しい音楽をつくり出すという手法をとっています。ですから今、リリースされている音楽も既存のCDやレコードなど、膨大なコレクションの中から音のパーツを集めてきて、再構築することをしています。私もその先生のもと、色々な音源をコンピュータで切り刻んで、再構築するなどの研究をしてきました。

また、プログラミングの環境では、音だけでなく映像も扱えるものが多いです。自分の音楽をつくるなら、VJやミュージックビデオのように、それに合わせた映像も自分でつくってみようということで、映像のプログラミングも始めていきました。そこから映像と音の両輪で研究するようになり、卒業制作ではその両方を一緒に生み出すシステムをつくって、ライブパフォーマンスをしたりしました。ですから私の専門は音と映像で、分野の説明としては「映像音響表現」という言葉を使っています。

■今後の展望をお聞かせください。

最初にお話ししたドームの映像に関しては研究途中の段階で、どうすればうまくいくのかは、まだ明確にわかっていない状態です。現状、うまくいくパートを応用して作品に使用している形なので、映画館で見るような3D映画のような立体感はまだ生み出せていません。そういう部分が実現できるように、今後もドーム映像に関する制作や研究を続けていきたいと思っています。■先生がご担当されている授業についても教えてください。

3年生の「視覚情報デザインコース専門演習Ⅱ」を担当しています。今年度は「時間」をテーマに取り組みました。この演習は前半と後半に分かれていて、前半では、身の周りにあるものを観察して、そこで発見した「時間」をもとに映像制作に取り組むという個人制作でした。具体的には、動きのあるものを撮影して、そこから動きの成分を抽出し、新たな時間感覚みたいなものを再認識しようという試みです。例えば、ボールをリフティングする映像でボールの動きだけを抽出して、ボールリフティング専用の時間感覚に注目するというように、ボールが跳ねる世界の時計みたいなものがあるとすれば、どういうものになるだろうかということを映像で表現してみるという内容でした。学生には何を撮るかをそれぞれ考えてもらい、実際に撮影してきてもらいました。例えば、公園の噴水を撮ってきた学生がいます。色々なタイミングで噴水が出ることに注目し、それが持つ時間感覚を映像で表現していました。また、駅の階段を撮影して、降りる人の足がつくときのタイミングに注目した学生もいます。人によってそのタイミングが違っていて、ゆっくり降りる人、速く降りる人、トントトントンとなる人と、リズムがそれぞれ違っています。ですが不思議と揃っているときもあって、別々に動いていたものが実は関連性を持っていたという動きで時間を表現していました。ですから、とても発見がありましたね。後半は、前半でつくった時間に関わる映像を「さわる」という課題にグループで取り組みました。どういうものが人にわかりやすく、使いやすいのかという視点で、人間とコンピュータをつなぐ新しい「ジカンをさわるインターフェース」のデザイン設計を学ぶことが目的です。ただ、ほとんどの学生は前半で制作した映像は使わずに、新たに撮影していました。映像も時間ですから、それをどうコントロールするか、「映像のコントロール=時間のコントロール」という考え方で捉えてみようという課題でした。マイクロビットと呼ばれるプログラミングができる小さなコンピュータがあって、その中には傾きや明るさを検知したりする簡単に扱えるセンサが付いています。その数値を使って、映像を再生したり、逆再生したりというようなシステムをつくりました。例えば、加速度センサというモノがどのくらい動いたかを測るセンサを使ったグループは、掃除機のヘッド部分にマイクロビットを取り付けて、掃除機を動かすと映像が再生されるというものをつくっていました。センサによって掃除機が動いているかどうかが判断できるので、動いていると映像が再生され、掃除機が止まると映像も止まるという形です。さらにゴミがどんどん画面下に吸い込まれていく映像をつくって、掃除機を動かしている間はその映像が再生され、最終的には床がキレイになるというインタラクションのあるものにしていました。

また、地球儀を回して、その角度や移動距離をマイクロビットで検知し、映像をコントロールしていたグループもあります。蒲田キャンパスの建物から撮影した空の映像を使って、地球儀を回すとそのスピードに合わせて、空に朝が来たり夜になったりするというインタラクションでした。同じように地球儀を使っていた別のグループでは、地球儀を回すと、自分たちが描いた絵の中で太陽と星空がうまく切り替わるというものをつくったところもありました。

■最後に受験生・高校生へのメッセージをお願いします。

好き嫌いに関係なく、色々なモノを見て、実際に体験してみてください。少しでも面白いと感じるものを見つけたら、首を突っ込んでみる、触ってみる、行ってみる、そういうことを楽しんでしてほしいですね。私がずっとテーマにしてきた「モノに対する新たな視点を持つ」瞬間、それは新しい知識に触れたときや新しい体験をしたときだと思います。もちろん新しい分野を覗いたり、首を突っ込んだりすることは、怖いことでもありますが、少しの勇気を持って新しい分野を見てみると、自分の世界が広がるし、自分のしたいことも明確になってくるのではないかと思います。目的を持って大学に入ることは素晴らしいですが、もし今、具体的にそれがなかったとしても、在学中にあちこち見て、体験しているうちに見つけたり、最初とは違った目標や目的が見つかったりすることもありますからね。https://www.teu.ac.jp/gakubu/design/vcd/index.html