デザイン発想で時代を切り拓く

デザインアプローチにより問題提起から問題解決までを行います。ここで言うデザインの定義は造形表現力だけでなく、理念を構築する創造性思考力も指しています。創造性思考とは新たな価値やビジョンを創造し、社会課題や生活課題に「新しい解」を生み出すことです。

研究キーワード:デザイン人材育成、プロモーション、V.I.、デザインコンサルティング

担当教員

小田 敬子 教授

教員の主な活動

- 2004年

- デザインユニットDesign Blitz設立(グラフィックデザイナー)(現在に至る)

- 2005年〜

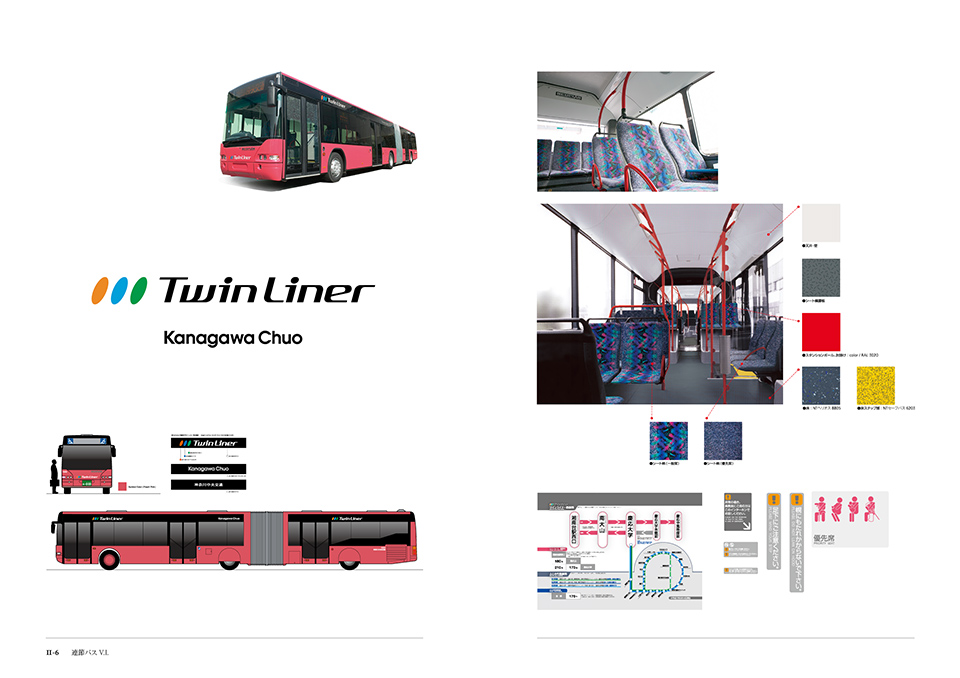

15年 - 神奈川中央交通株式会社 公共交通 V.I.デザイン

- 2013年

- 主催/横浜市都市整備局地域まちづくり課 第6回 横浜・人・まち・デザイン賞(景観部門)

- 2013年

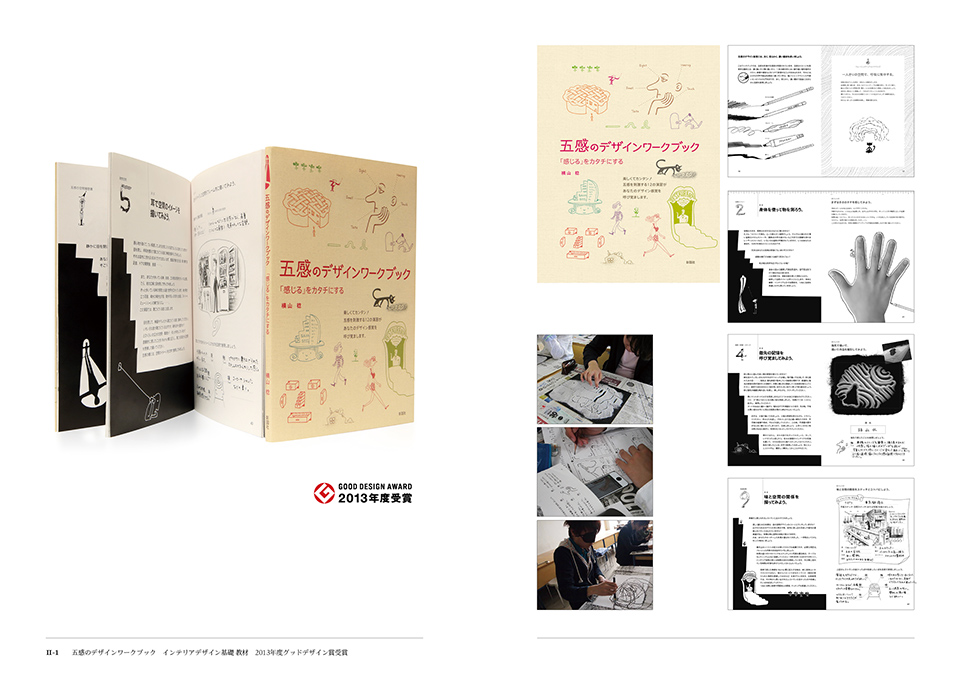

- 主催/公益財団法人日本デザイン振興会 2013年度 グッドデザイン賞受賞(五感のデザインワークブック)

- 2021年~

- 神奈川中央交通株式会社 プロモーションデザイン

略歴

東京藝術大学大学院美術研究科視覚デザイン課程修了、文化学園大学短期大学部生活造形学科 准教授

【取材記事】大学の学びはこんなに面白い!(2023年2月10日)

デザイナーは新たな価値を提案する仕事。それは生活者としての自分の延長線上にあります

小田 敬子

2023年2月10日掲出

デザイン学部 視覚デザイン専攻 小田敬子 准教授

視覚伝達デザインを担当する小田先生はグラフィックデザイナーとして、消費者の視点を大切に思い、お仕事を手がけてこられました。今回はこれまでの作品や本学の授業での取り組みについてお聞きしました。

■先生がこれまでに取り組んでこられた作品(お仕事)についてお聞かせください。

グラフィックデザインが専門で、これまでパンフレットやパッケージ、V.I.(ビジュアルアイデンティティ)などを手がけてきました。同じ大学の研究室で学んだ友人と20年ほど前にデザインユニットを発足し、グラフィック業務に二人で取り組んできました。大学生の頃は、将来一緒に仕事をしていくことになるとは想像もしていませんでしたが、今や大学時代の友は人生においてかけがえのない存在です。今回、紹介するバス会社(神奈川中央交通)のイメージ戦略やデザインの仕事も、その友人と共に手がけたものです。

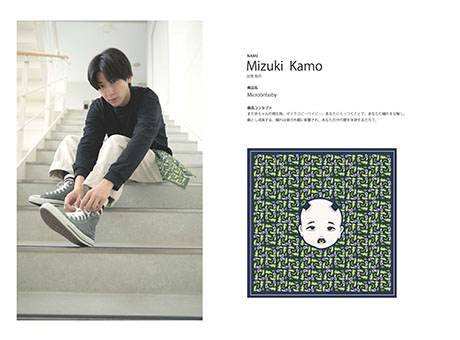

例えば、ここ数年シリーズで展開している案件に、リクルート用パンフレットや告知ツールがあり、本学部の卒業生のイラストレーターにキャラクターを描いてもらっています。本学で人間力とプロ意識を育んでくれたことを嬉しく思います。

また、2005年の導入から今年で18年目を迎える連節バス(ツインライナー)のデザインも担当しました。ツインライナーは、全長18メートルの車両が一般道を走る国内初の試みで、「これまでとは違うインパクトを与えたい」という依頼の元にデザインをしました。

本学部の卒業生であるイラストレーターがイラストを手がけたリーフレットデザイン

現在、街を走っているツインライナー

■授業ではどのようなことに取り組んでいますか?

学生には、幅広い視覚的表現やデザインの価値、そのクリエイティブの奥深さを研究して欲しいです。2020年から続くコロナ禍により、IT化が更に進んだ現在の状況は、およそ30年前の1990年代に、パソコンが一気に生活に浸透し、DTPが到来した頃と同じ急速さを感じます。この二つの大きなデジタル変革期を体験した中で、アナログ時代に研究された発想法や表現技法、クリエイティブ作品に触れる機会が、また一歩遠のいた気がしてなりません。過去のものは、どうしても忘れられ消えていくものですが、その中に現代に活きるアプローチや学習法を掘り起こしていけないものかと考えています。今はインターネットで簡単に情報検索ができる時代です。しかし、それは昨今の人々の関心の度合いによって構築されたアーカイブであるため、今の時代の外にある物事はなかなか情報として得難いと感じます。今こそ図書館へ行き、本棚にパノラマティックに並ぶ、数々の選ばれた蔵書の中から情報を探してみることは、感性を育むための良い手段だと思います。インターネットの絞り込み型の検索とは違い、検索キーワードが無くても直感的に情報と出合うことができるからです。そして、インターネット検索と組み合わせて利用することが、とても効果的だと思います。

テクノロジーの進化は、クリエイティブにおいて技術的な面だけでなく、UI(ユーザーインターフェイス)・UX(ユーザーエクスペリエンス)の観点でより適切な表現へと進歩しています。これからの時代のクリエイティブを担う学生に、人のためにできることとは?という思考をより深めてもらうために、ものづくりの根底にある視覚的な表現の魅力や考え方、論理を知ってもらいたいと思っています。

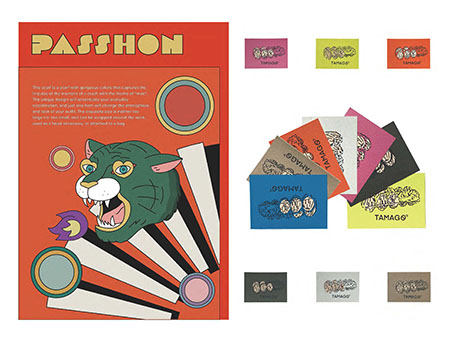

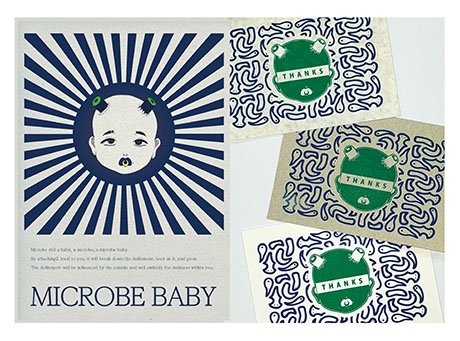

3年生を対象とした授業では、商品プロダクトとそのプロモーション展開を課題としました。視覚的・直感的に魅力を伝えるアプローチを仕掛けることで、人が憧れたり「素敵!」と感じたりする。それがやがてはムーブメントや流行となり、デザイナーの役割が全うできると学ぶことが狙いです。

具体的には、パターングラフィックスを用いた商品をデザインし、そのプロモーション用ポスターの制作に向けて、昔の名作ポスターを研究します。どんなフォントや色が使われているか、質感はどんなものかといったことを学生たちは分析し、今の自分が共鳴できるものを探して、自分の表現にしていくという一連の流れを体験する試みです。

昔の表現を今、パソコン上でつくるとしたらどういったテクニックが必要かを考え、実践することで、作品にプラスアルファの表現が加わります。学生たちは、昔のデザインからセンスやデザイン表現の奥深さを感じ取り、今の感性とマッチングさせ、感性の化学反応を視覚的インパクトに変換しています。

I LOVE NYのロゴデザイナーのミルトン・グレイザーを研究

中国のプロパガンダポスターの構成要素を研究

こうした日頃の制作のなかで、学生は手が止まる(制作が進まない)ことが時々あるのですが、その一番の理由は、どうしても頭の中ばかりで考えてしまいがちで、“手で考える”という手段を忘れてしまうからではないかと思います。まずは質よりも量で、手を動かした結果、生み出されるものから判断に向かっていくことに、気づけるような授業をしていきたいと思っています。■先生がグラフィックデザインの道に進んだ理由とは?またグラフィックデザイナーを続けてきて、面白いと感じることは?

色彩を扱うことが好きで、最も色彩を自在に扱えるグラフィックデザインを選びました。この仕事を始めた頃のモチベーションは、デザインをすることでしたが、長年続けていくと、もはやデザインをするかどうかではなく、人のためになることが自分のやりたいことに変わっていきました。デザインは、とても高度な営みで難しく、正解や答えはないけれど、対応は無限にあります。問題解決を必要とする対象やその先に向けて何をすべきかを、より多く考え、何度も検証し、提案できる形にしていくこと、その最適解の出来栄えは自分の人間力とイコールであり、問題解決のテーマは同時に自分の中にも存在すると感じます。そこがデザインの醍醐味だと思います。

■学生にどんな力を身につけて欲しいですか?

デザインの学びを通じて視覚的な審美眼と時代を読む力を身につけて欲しいです。私がグラフィックデザイナーの仕事に携わり始めた頃は、まだDTPが導入されていなかったので、線を1本引くにもデザイン専用のペンを使い、一定の太さで長く引かなければならないなど、職人技を要求される時代でひと苦労でした。今は、そんな訓練が必要ない分、プランニングやアートディレクション、マネジメント、コンサルティングなど、デザイン業務から派生する様々な力が求められています。こうした力をデザインと同時に身につけて、社会で幅広い対応力を発揮して欲しいと思います。■最後に受験生・高校生へのメッセージをお願いします。

IT化が進む社会の中で、社会にメッセージを伝えるクリエイターの仕事は、今後もテクノロジーでは代替できない重要な役割を果たしていくと思います。デザインを志す方に伝えたいのは、消費者側の体験がとても大切だということです。皆さんが高校生であったこと、親が育ててくれたこと、色々な日常の経験は、社会をより良くしていく上で、その提案がどうであるかを検証するリアルな代弁者としての能力でもあります。日々の生活は全てデザイン(より良い生活を志す)と繋がっていると思うので、興味のアンテナを広げて楽しんで欲しいです。生活者としての延長線上に、デザイナー(提案者)としての仕事があるのですから。

人生の様々なライフイベントがたとえ困難なことであっても、全て貴重な経験であり、受け手の気持ちを大切にできるクリエイターとして成長し、発信する側が陥りやすい“思い込み“を回避することにも繋がります。生活者としての自分が大いなる価値を持つのです。ぜひ自分の何気ない日々を大事にしてください。