コミュニケーション能力、嚥下能力の

改善を探求し続ける力をはぐくむ

言語聴覚士とは「話す」「聞く」「食べる」ことの支援を行う医療専門職です。

言語聴覚学専攻では言語聴覚士としての高い専門性と職業人としての使命感や倫理観を持ちあわせ、科学的・論理的に判断できる言語聴覚士を育成します。

最新の話題

取得可能な資格

-

言語聴覚士国家試験受験資格

- 2025年実施

国家試験 合格率[新卒] -

- 言語聴覚士76.9%

全国平均(72.9%)※

- 言語聴覚士76.9%

※新卒・既卒の全国平均

-

国家試験対策

1・2年次は、国家試験出題基準に合わせた復習講義を実施し、知識の整理・まとめ・活用をその年度内に行います。これにより、1年次のことは1年次のうちに、2年次のことは2年次のうちにしっかり復習し、基礎を固めます。3年次からは、本格的に過去問題を用いた模擬テストを行い、これまでに学修した知識の確認、および定着を図ります。4年次には、定期的な模擬試験に加え、国試対策講義、過去問題の解説・確認を行い、必要に応じた個別指導も展開。また、アドバイザーグループによる相互学修を行い、知識をより確かなものにしていきます。

言語聴覚学専攻の特長

- ①言語聴覚士に欠かせない職業人としての使命感・倫理観を持ち主体的に学ぶ能力を身につける

- ②自身の専門性をより高いレベルで発揮するため、多職種と協働できる調整力とコミュニケーション能力を身につける

- ③科学的・論理的な思考力と判断力、人に対する洞察力・包容力と想像力を養う

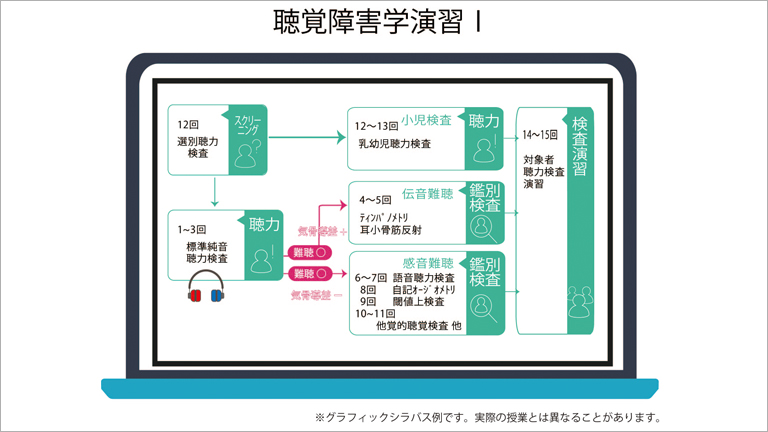

ICT駆使して学ぶ言語聴覚療法

東京工科大学は、全学生ノートパソコン必携です。e-Learning学修システム(Moodle)を活用した教育を展開しており、例えば当専攻では、学修システムに提示された講義動画を授業前に視聴し、授業では、講義動画で学んだ知識をもとに、ディスカッションやグループ討議を通して、さらに学びを深めます。

また学ぶ内容は、紙面だけでなくグラフィックシラバス(学修内容や構造を視覚的にわかりやすく示したもの)も用いて、学修内容やその関連性を常にわかるようにしています。さらに、授業内容や評価指標・学修ポイントなどを授業支援計画書で示し、毎回の授業目標と、それに応じた授業内容・予習・復習すべきタスクを示しています。一人ひとりが学ぶ内容と学ぶ意義を把握し、将来の目標に向けて主体的に学び続けていけるような体制を整えています。

グラフィックシラバスなどの資料はコチラ

紹介ビデオ

専攻紹介

教員・研究紹介

医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻外山 稔 准教授

医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻池田 泰子 准教授

言語聴覚士は、日々、感動のある仕事!子供たちが話すことに自信を取り戻す様子を目の当たりにできます。(2022/05/13)

医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻石津 希代子 准教授

言語聴覚士の魅力とは?

「話す」「聴く」「食べる」の支援は、

患者さんの尊厳を支えます。

“ことば”は、気持ちのやりとり、情報・知識の伝え合い、思考の構築などに用いられ、日常生活が送られます。そのためにことばに障害を負った場合には、気持ち・情報・思考に問題が起こり、その人らしく生きることが困難となります。それを支援する言語聴覚士の仕事は、人間の尊厳を支える仕事であると言えます。特に、乳児期からの患者さんの場合には、長期間にわたる支援を行い、その成長を見届ける役割でもあります。また、“食べる”ことは生きること、そして、生きる喜びであり、それを支援する仕事は、人生の喜びを支える仕事であると言えます。また、ICTを活用した遠隔支援プログラムの研究も多領域で進められており、患者さんが地域の一員としてその人らしい生活を送りながら、言語聴覚療法を受けることができる環境が整えられつつあります。簡単に改善する障害ではありませんが、患者さんが尊厳や生きる喜びを取り戻していかれる過程に寄り添えることは、私達の心からの誇りです。

原田 浩美 教授

摂食嚥下リハビリテーション

「食べる」という行為は、体に栄養を取り入れる、味を楽しむ、そして食を通じたコミュニケーションを楽しむなど、とても大きな意味を持ちます。言語聴覚士はこの「食べる」機能を評価し、適した訓練を実施することで、「食べる」ことが難しくなった方を支援します。

子どもを対象とした言語聴覚療法

乳幼児から学校に通う子どもまで、幅広い年齢を対象としています。子どもの状態に合った検査の選択、検査実施方法、評価を踏まえた訓練プログラムの立案、訓練教材の選択などについて学修します。また、保護者に対する支援の他に、保健師、幼稚園・保育園教諭、学校の先生等の他職種との連携についても学びます。

施設紹介

音声検査室

発声発語・嚥下領域について様々なグループ形態で実践的授業を行います。多種の機器を活用して発声機能、音響分析の検査・演習を実施します。隣接する演習室では、嚥下の検査・訓練、実際の嚥下食を用いた演習も行います。

小児評価・聴覚検査演習室

お子さんに対する言語検査、発達検査、また、お子さんとの遊びの中から、全体的な発達評価を実施する小児評価室や、音の聴こえ方を測定する聴覚検査室です。学生同士の演習や実習準備を行います。

言語聴覚評価室・演習室

病院・施設などの言語訓練室と同程度の広さの演習室が複数あり、言語聴覚療法の評価や訓練の実践をシミュレーションしながら学びます。マジックミラー越しに室外からも観察、学修ができるようになっています。

学生インタビュー

言語聴覚学専攻で学ぶ学生に、言語聴覚士を目指したきっかけや東京工科大学を選んだ理由を聞いてみました。

2021年6月撮影

アクセス